Sehr allgemein gesprochen, kann man schottischen Whisky in zwei Arten unterteilen: getorften und ungetorften.

Jede wendet sich an eine eigene Gruppe von Whisky Freunden, die meist mit der "anderen Art" nicht viel anzufangen wissen.

Aber gerade diese Unterschiede tragen sehr zur Vielfalt des Scotch Whisky bei!

In Schottland gibt es eine Vielzahl von weitläufige Torfvorkommen die zum Teil eine Mächtigkeit von über 1 m aufweisen. Es handelt sich bei Torf um pflanzliche Überreste, die pro Jahr etwa um 1 mm anwachsen. Daher kann man davon ausgehen, dass eine Torfschicht von 1 m für ihre Entwicklung etwa 1.000 Jahre gebraucht haben dürfte. Auf der Inneren Hebriden Insel Islay bedecken die Torf vorkommen gut 70% der Inseloberfläche!

Torf wurde schon früh zur Lieferung von Energie in Schottland eingesetzt da er fast überall in großen Mengen vorhanden ist. Torf liefert getrocknet ein kräftiges Feuer mit großer Hitze, verbrennt aber sehr schnell. Es wundert also nicht, dass Torf schon seit Jahrhunderten auch in der Whisky-Herstellung Verwendung findet.

Auf den so genannten floor maltings wird gemälzte Gerste zum trocknen ausgebreitet und somit lagerfähig gemacht. Dies erfolgt bei den Destillerien in eigenen Gebäude, die das Aussehe der Destillerien mit ihren Pagodendächern das prägen.

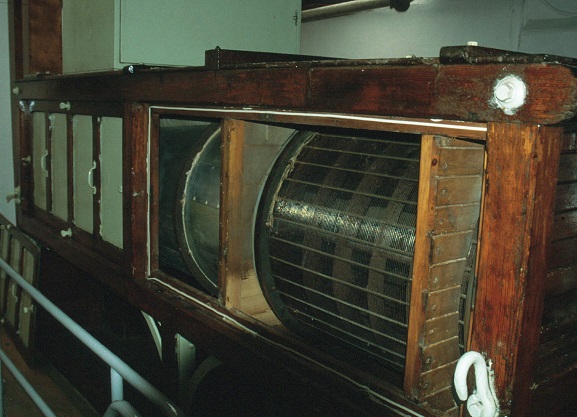

In diesen Kilns wird Die gemälzte Gerste mit einen Feuchtigkeitsgehalt von etwa 43 %, auf engmaschigen Gittern ausgebreitet. Durch darunter entzündete Feuer wird dem Gerstenmalz innerhalb von 30 Stunden der größten Teil der Feuchtigkeit entzogen. Nach Abschluss der Trocknung kann das Malz ohne Schimmelgefahr bei einer Restfeuchte von ungefähr 4,5 % gelagert werden.

Danach wird es in der Schrotmühle für die Destillation zerkleinert.

Zeit verfügen nur noch sechs Whisky-Brennereien über eine eigene Mälzerei in Schottland, die anderen Destillerien beziehen ihr Malz von eigenständigen Mälzereien.

Für die Trocknung verwenden die meisten Mälzereien heute Kohlenfeuer oder Ölheizungen, um dem fertigen Malz einen von der jeweiligen Brennerei genau definierten Phenolgehalt zu verleihen, wird Torf eine gewisse Zeit als Brennstoff beigegeben. Die Islay-Destillerie Laphroaig, mit ihrer eigene Mälzerei, verwendet etwa 18 Stunden lang Torf als Brennstoff.

Dieser Einfluss macht Whisky zu einer einzigartigen Spirituose, die so nur an diesem Ort hergestellt werden kann.

Einen ebenfalls nicht zu unterschätzen Einfluss übt der Torfgehalt des im Produktionsprozess verwendeten Wassers auf den späteren Whisky aus: Besonders kommt dies auf Islay zum tragen.

Das Wasser dort ist durch die verbreiteten Torfvorkommen oft von bräunlicher Farbe und voller Torfaroma, die ebenfalls zur Torfung der Gerste beitragen

Eine starker Torfeinsatz kann dem Whisky ein solch intensives Aroma verleihen, dass bei seiner Verwendung in einem Blended Whisky der Torf heraus geschmeckt werden kann, auch wenn bei der Vielzahl der verwendeten Grundwhiskys nur einer zur Klasse der Torfmonster gehörte.

Anders als bei den Whiskys von den Inseln, die sich durch starken Rauch und medizinischen Geschmack auszeichnen, deren medizinische Geschmack sich auf Anteile von Seetang im verwendeten Torf zurückzuführen lässt. Wird in der Speyside nur sehr zurückhaltend wenn überhaupt mit einer Torfung gearbeitet.

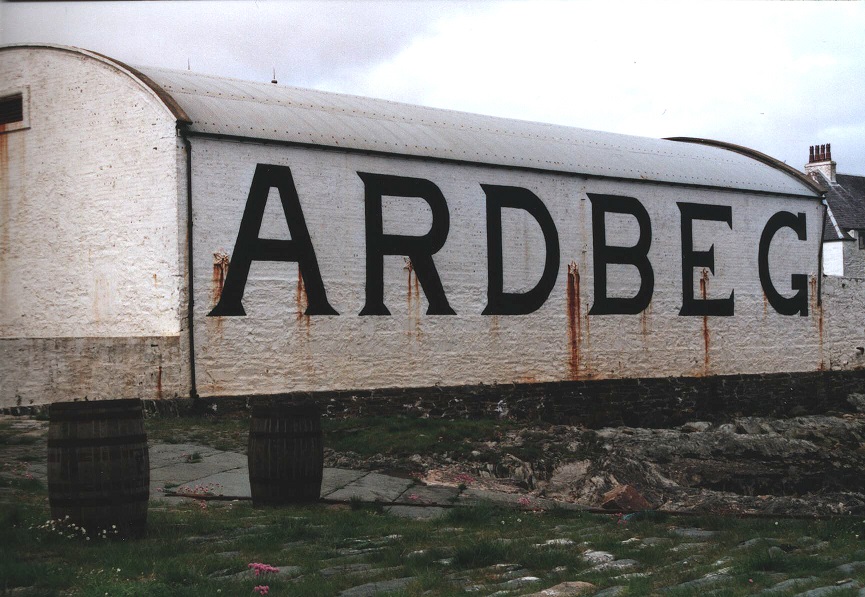

Die Spitzenplätze in Sachen getorftem Whisky nehmen die Destillerien an der Südküste von Islay, Lagavulin, Laphroaig und besonders Ardbeg ein. Auch Bruichladdich gesellt sich mit seinen Octomore Abfüllungen in den letzten Jahren zu dieser Gruppe.

Der Phenolgehalt, der einen Anhaltspunkt für die Rauchigkeit eines Whisky bieten kann, wird in ppm (parts per million) gemessen. Es handelt sich dabe um einen komplexe "Mischung" von unterschiedlichen chemischen Substanzen und Phenol-Derivaten. Die Eigenschaften des Torfs bedingen deren genaue Zusammensetzung. Diese ergibt sich durch die Anteile von Moosen, Gräsern, Heidekraut, abgestorbenen Baumwurzeln etc. Demzufolge bestimmt die Zusammensetzung der Flora von Ort zu Ort über die spezielle Eigenschaften, die über den Rauch der gemälzten Gerste mitgegeben werde und den Einfluss den sie auf den späteren Whisky ausüben werden.